Arnold Böcklin – Eine Retrospektive

14. Februar - 26. Mai 2002

Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, 1868

Öffentliche Kunstsammlung Basel

Arnold Böcklin (Basel 1827-Fiesole 1901) zählt zu den bedeutendsten Malern des 19. Jahrhunderts. Hundert Jahre nach seinem Tod und über zwanzig Jahre nach der letzten grossen Einzelausstellung widmet ihm das Kunstmuseum Basel eine Retrospektive der Gemälde. In exemplarischer Auswahl von 90 Bildern aus grossen öffentlichen und privaten Sammlungen zeichnet sie Böcklins Entwicklung von der Spätromantik zum Symbolismus. Im Mittelpunkt des heutigen Interesses stehen dabei seine eigenwilligen Bilderfindungen, die zugleich faszinieren und irritieren. Verschiedene Fassungen eines Themas verdeutlichen das Ringen um die überzeugende Gestaltung seiner Visionen.

Die Toteninsel, 1883

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

Böcklin führte ein unstetes Leben. Nach der Jugend in Basel

und dem Studium bei Schirmer an der Düsseldorfer Akademie,

waren die wichtigsten Stationen, an die ihn seit 1853 seine Frau

Angela, eine Römerin, mit der ständig wachsenden Familie begleitete: die Vaterstadt, Rom, München, Weimar, Florenz,

Zürich und San Domenico, nahe Fiesole.

Ausgehend von der reinen Landschaft, die Böcklin in der Natur,

zunächst in der Schweiz, seit 1850 in der römischen Campagna

studiert, führt er allmählich in seine Motive antike

Naturgottheiten ein. Nymphen, lüsterne Satyrn, schlafende,

spukende Pane erscheinen im Unterholz hoher Bäume und

verkörpern die einsame Stimmung dieser Orte. Dass Ludwig I.

1859 für die Neue Pinakothek in München das Gemälde Pan im

Schilf, erwirbt, bringt Böcklin erstmals durchschlagenden Erfolg

und eine Berufung an die Weimarer Akademie. Während ihn

nun in der Porträtmalerei, meist Auftragsarbeiten,

venezianische Vorbilder beeinflussen, gewinnen die Figuren

hinfort stark an Bedeutung. 1862 wieder in Rom, wird die

Begegnung mit der pompejanischen Malerei zu einem

grundlegenden Erlebnis; sie regt Böcklin u.a. zu maltechnischen

Versuchen an, zu einer Aufhellung der Palette und einer neuen

Freiheit in den Ausdrucksmitteln. Bald nehmen die eigenen und

eigenwilligen Bilderfindungen zu. Schon früher hatte Böcklin ein

Thema variiert; bei der Villa am Meer (1. und 2. Fassung

1864/65, weitere 1877/78) bettet er das Sehnsuchtsmotiv in

unterschiedliche Naturstimmungen ein. Nach unliebsamen Erfahrungen mit seinen Fresken im Alten Museum in Basel,

wechselt Böcklin 1871 abermals nach München. Hier vollendet

er den Kentaurenkampf (1872/73): auf geniale Weise prägt er

unter dem Eindruck des Deutsch-Französischen Krieges die

mythologische Szene um in ein Symbol des Kampfes. Mit der

Sterbenden Kleopatra (1872) erreicht er eine neue Dimension

psychologischer Durchdringung eines traditionellen Stoffes.

Unvergleichliche Darstellungen des wogenden, schäumenden

Elements verbindet Böcklin in seinen Meeresszenen wie Triton

und Nereide (1873/74) mit dem Auftauchen phantastischer, der

Mythologie, der Fabel, dem Märchen entlehnter Gestalten -

Wesen mit doppelter Natur, die er auch zu Lande schätzt. Er

schildert sie realistisch in typischen sozialen Situationen, denen

er so - auf eine andere Wirklichkeitsebene verlagert -

allgemeine Bedeutung verleiht. Mit der Toteninsel (1. Fassung

1880), von deren fünf Versionen die Ausstellung erstmals drei vereint, gelingt Böcklin seine bis heute berühmteste

Bildschöpfung; er trifft das Lebensgefühl einer ganzen Epoche.

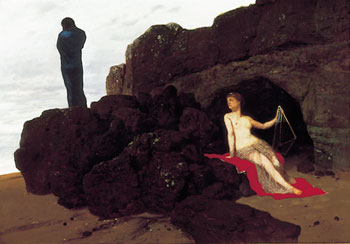

In Odysseus und Kalypso (1882) lädt seine Neuformulierung

das Thema radikal mit aktueller Bedeutung auf: Die

skulpturale Gestalt des einsamen, abgewandten Helden wird

zur Ikone der Pittura Metaphysica und der Surrealisten.

Odysseus und Kalypso, 1882

Kunstmuseum Basel

Seit den 70er Jahren fand Böcklin zu reineren Buntfarben und

durchsichtig klarer Formgebung. In Kompositionen von

märchenhafter Dichte lässt er seine musizierenden Gestalten -

geschmückte Pane, schön gekleidete Mädchen, hauchzart umschleierte Frauen, den Frühling entdecken, den Abend

geniessen, den Herbst betrauern. Er vereint auf der Lebensinsel

(1888) die Geschlechter und in Vita somnium breve (1888) die

Lebensalter. Auf einem der sechs Selbstbildnisse, die die Ausstellung vereint, hatte sich der Maler 1872 in der Basler

Totentanztradition mit fiedelndem Tod porträtiert. Als

schrecklichen Herrn der Pest stellt er ihn 1898 dar und in

seinem letzten, 1900 vollendeten Bild, schaut die Melancholie

einen schwarzen Spiegel.

In der wachsenden Verschmelzung landschaftlicher

Stimmungsbilder und allegorisch verallgemeinerter Figuren

entwickelte sich Böcklin so zum führenden Symbolisten des deutschsprachigen Raumes, zum grossen Vorbild im Jugendstil.

Die Eigenwilligkeit, die Offenheit und evokative Kraft seiner

Visionen brachten seinem Werk Kritik, Missbrauch,

überschwängliche Verehrung und starken Einfluss auf künftige Generationen. Böcklins Intention, den Betrachter durch seine

Inhalte und Intensität ihrer Gestaltung zu «packen» ist hundert

Jahre nach seinem Tod in vielen seiner Bilder wirksam.

Flora (Bekränztes Mädchen), 1875,

Museum der Bildenden Künste Leipzig

FT 08.04.02

Maler der mythischen Motive

Arnold-Böcklin-Ausstellung in der Neuen Pinakothek in München

von F. J. Bröder

Ein "Bild zum Träumen" hatte die junge Witwe in Auftrag gegeben - und der Künstler malte eine traumverlorene Insel mitten im Meer. Wenig später fügte der Maler seinem Gemälde einen Nachen mit einem Fährmann hinzu, der auf seinem Kahn einen Sarg und eine stehende Figur in weißem Gewand in eine dunkle Bucht der Insel rudert.

"Die Stille", wie Arnold Böcklin sein Bild zunächst benannt hatte, titelte er dann in "Die Toteninsel" um und malte zwischen 1880 und 1886 vier weitere Fassungen des Bildes, die - in ihrer Qualität ziemlich gleichwertig - alle weltberühmt wurden.

Es kommt einer kleinen kunsthistorischen Sensation gleich, wenn jetzt zum ersten Mal drei Versionen des Motivs der "Toteninsel" in einem Raum zusammen hängen, was die große Böcklin-Ausstellung in der Neuen Pinakothek in München (zum 100. Todestag des Künstlers im vorigen Jahr) möglich macht: Sie versammelt die "Toteninsel" der Berliner Nationalgalerie, des Basler Kunstmuseums und des Museums der Bildenden Künste in Leipzig. Eine vierte Fassung ging verloren, eine weitere hängt unausleihbar im Metropolitan Museum New York.

Als Arnold Böcklin (1827 in Basel geboren, 1901 in Fiesole gestorben) seine mittlerweile längst zur Ikone einer todessüchtigen Dekadenz verkommene "Toteninsel" malte, war er - nach jahrelanger Erfolglosigkeit - bereits zum arrivierten Künstler des späten Großbürgertums geworden.

Durchbruch in der Münchner Zeit

Er verkehrte in seiner Münchner Zeit, die für ihn den Durchbruch gebracht hatte, mit anerkannten Kunstgrößen seiner Zeit wie Franz von Lenbach, Anselm Feuerbach und Hans von Mar’ees und dem einflussreichen Kunstsammler Adolph Friedrich von Schack, der Böcklins Bilder fast unbesehen kaufte, weswegen die Schack-Galerie in München heute den drittgrößten Bestand an Bildern Böcklins ihr eigen nennt.

Trotz seiner Vorliebe für den Süden, die Arnold Böcklin immer wieder zu längeren Aufenthalten nach Italien, dabei vor allem nach Rom und Florenz, führten und ihm die bildbestimmende Ikonographie antiker Mythen nahebrachte, sind die Bilder seiner Glanzzeit von gedankenvoller Schwere und Melancholie. Als ob ein dunkler Schatten über den phantastisch-heroischen Landschaften läge, malt er auch südliche Motive in düsterem Moll: die verschiedenen Fassungen der "Villa am Meer", den "Heiligen Hain", die Faune und Satyrn, Kentauren und Nymphen, die sich im Waldesdickicht, in Felsenschluchten, im Schilf und in dunklen Meereswellen tummeln oder - wie "Triton und Nereide" - lasziv auf Klippen lagern.

Mit Burgruinen und nächtlichen Szenerien greift Böcklin auf die Romantik zurück oder nimmt mit Herbst- und Frühlingslandschaften den Jugendstil vorweg. Bis zum Kitsch gesteigert malt er 1888, gleichsam als Replik seiner "Toteninsel", eine "Lebensinsel" - mit holden Schwänen, nackten Nymphen und reigenden Mädchen in bunten Schleiern.

Und wird doch mit der überbordender Allegorik seiner mythischen Imaginationen, den bedeutungsschweren Symbolismen seiner Phantasiewelten zum Urvater eines transzendentalen Realismus, den auf seinen Spuren Giorgio de Chirico und Max Ernst ein paar jahre später in die Surrealität ihrer Bildwelten zurückholen und damit Böcklin zu einem Vorbereiter des Surrealismus machen.

Womit Arnold Böcklin zum Mittler zwischen Romantik und Moderne wird, zum Maler der Mythen, die den Mythos der Moderne begründen.

Welt am Sonntag, 13. Mai

Den Tod feiern

Von Wolf Jahn

Sein berühmtestes Bild war eine Erfindung.

Kein Vorbild lieferte dem Schweizer Künstler

Arnold Böcklin (1827 - 1901) das Material

zur "Toteninsel", in dem eine wie

mumienhaft umhüllte Figur einen Toten zur

letzten Ruhestätte auf eine Insel verschifft.

Von "versteinernder Einsamkeit" sprach

Böcklins Landsmann Heinrich Wölfflin angesichts bedrückender Melancholie und

Isolation. Böcklin hatte sich mit dieser Ikone

des Weltschmerzes selbst ein Denkmal

gesetzt, die heroische Vision des großen

Einsamen und seiner Bestattung entworfen.

Rasch fand "Die Toteninsel" Verbreitung: auf Drucken, als Vorlage für Karikaturen oder für Postkarten, die Soldaten des Ersten Weltkriegs nach Hause verschickten. Künstler wie Max Ernst oder Komponisten wie Rachmaninow übernahmen Motiv oder Titel. Das Bild fügte sich idealiter in die pessimistische Zeitstimmung des Bürgertums, in der das Abendland unterzugehen drohte und die Entzauberung der Welt unaufhaltsam schien.

"Die Toteninsel", ursprünglich durch eine Auftragsarbeit der jungen Witwe Marie Berna angeregt - ihr Wunsch: ein Bild zum Träumen -, malte Böcklin in fünf Fassungen. Die dritte davon besaß Adolf Hitler, der sie in der Reichskanzlei aufbewahrte und noch weitere Werke des Schweizers sein Eigen nannte. Aber

"Die Toteninsel" mit ihrer mediterranen Naturszenerie hatte es ihm angetan. Als

er 1938 während eines Aufenthaltes in Florenz tief in den Blick auf Zypressen-

und Olivenhaine versunken war, entfuhr es ihm: "Endlich, endlich verstehe ich

Böcklin ..."

Hat er ihn verstanden, diesen zivilisationsmüden, aber doch mit viel Biss und

Humor ausgestatteten Künstler? Böcklin war kein Blut-und-Boden-Vorkämpfer,

kein Vorbote germanischer Wiederbelebungsversuche. Im Gegenteil. Böcklin

fuhr harte Attacken gegen die Gesellschaft seiner Zeit, hielt die Schrecken des

Krieges in albtraumhaften Bildern fest und wusste pointiert Bigotterie und

Doppelmoral aufzudecken.

Nur zu leicht konnte Böcklin missverstanden werden, etwa als Künstler, dessen

von Nixen und Meerwesen bevölkerte "Meeresidylle" als "germanisch

gemütliche, bürgerlich kleinstädterische Familienstimmung" eingestuft wurde.

Aber es verhielt sich umgekehrt. Mit dem fröhlichen und ungezwungenen

Treiben dieser Wesen kritisierte Böcklin die Enge der Moralvorstellungen seiner

Zeit, die Prüderie im Verhältnis der Geschlechter. "Deutsches Gemüt, deutsche

Bildung, Kunst, Poesie etc.", schrieb er in einem Brief, habe er so gründlich

kennen gelernt, dass es ihn schon morgen "mit dem Schnellzug nach dem

uncivilisierten Süden" drängt.

Böcklin hat sich systematisch den Kunsttrends seiner Zeit verweigert, weder

impressionistisch, noch mit symbolistischem Tiefgang gemalt. Aber er hat

genommen, was die Antike überliefert hatte: jede Menge an mythologischem

Personal, sei es Pan, die Meeresgötter, Odysseus, aber auch christliche Heilige.

Mit ihnen konnte er sich allgemein halten und doch gezielt Stellung beziehen.

Im "Kentaurenkampf" von 1872 geht es ums nackte Überleben, ebenso um den

gerade zu Ende gegangenen deutsch-französischen Krieg. Und in Böcklins

"Abenteurer" (1882), einem triumphierenden Reiter auf müdem Gaul, lässt sich

nicht unschwer ein satirisches Abbild des Gründergeistes und der Kolonialpolitik

seiner Zeit erkennen. Mit ihr konnte sich Böcklin wie auch andere seiner

Zeitgenossen nie arrangieren. Er zog eine triebhaft-sinnliche Natur der urbanen

Zivilisation vor, die ihm verbaut und lebensunfähig erschien. Gegen solch eine

Tristesse half nur der Wein: "Nur er schenkt einem noch manchmal Stunden, wo

man den ganzen Kram vergisst, und wunder glaubt wer und wo man wäre".

Der Katalog zur Ausstellung "Arnold Böcklin - eine Retrospektive" im

Kunstmuseum Basel erscheint in der Edition Braus, 380

S.; DM 98,-